新卒採用活動が近年早期化してきています。

なぜ早期化しているのか、早期化によって生じていることを、採用にも携わったことがあるかめれおーんが、実体験も踏まえながら解説します。

新卒採用活動の早期化が止まらない!

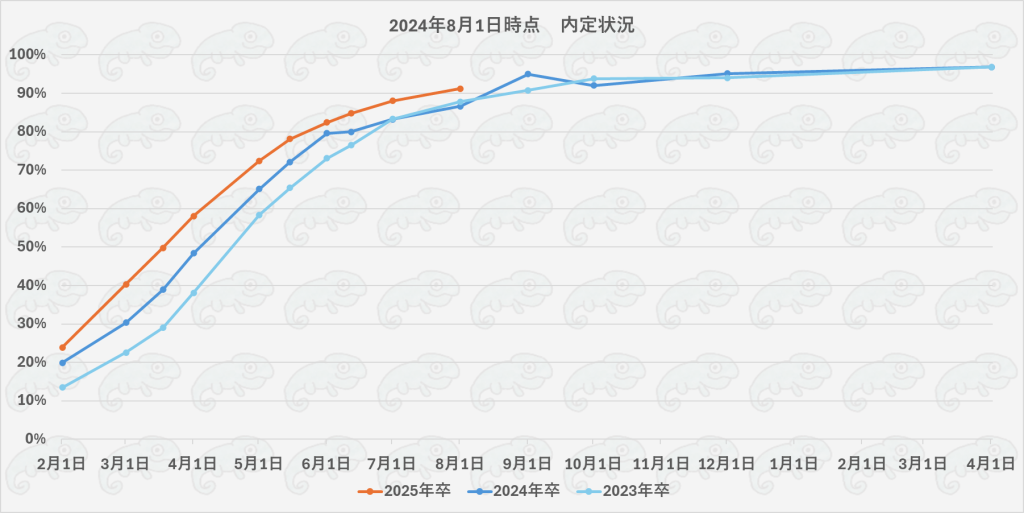

近年の内定状況の比較

2024年8月1日時点での内定状況は、91.2%。

下のグラフの通り、ここ3年の内定率推移では、年々内定するタイミングが早くなっていっていることが伺えます。

就職希望者の大卒者が対象で、内々定も含む

採用活動の早期化が止まらない理由

結論!

採用活動の早期化が進むのは、学生の行動の早期化と企業の行動の早期化がイタチごっこになっているから。

学生視点・企業視点それぞれで、なぜ行動を早めようとするのかご紹介します。

学生視点

早く内定先0の状態を脱したいから

就職活動をしていると、周囲がどんどん内定を取っていく情報なども入り、焦りを感じます。

学生を卒業するときに入る企業がなかったらどうしようという不安もあります。

また、本当に入りたい会社に臨む際に、内定を他に1つでも持っていたら安心して望むことができますよね。

そのため、早く動かないと枠がどんどんなくなっていくので、より早く活動をしようという動機につながっていると考えられます。

かめれおーんも、6月5日に第1志望の内定もらえたけど、それまで周りが内定取って就活終えてるのを見て、焦りからストレスで激やせした記憶。

入りたい会社に入れなくなるから

興味を持っている会社が早く選考をしている場合、早く活動をしないと入れない可能性が高くなってしまいます。

のんびりしていていざ就職活動を始めたときには、エントリーが終了していたら元も子もないですよね。

そのため、企業の動きに合わせて学生も早く動くことになります。

人事関連おすすめ本

人事と採用のセオリー

採用の基礎を超え、”選ばれる企業”になるための実践的な戦略を提供する一冊!

優秀な人材を集めるだけでなく、企業文化にフィットし長期的に活躍できる人材を見極めるためのヒントがたくさん!

採用力を強化したい全ての人事担当者におすすめです。

↓気になる方はぜひご覧下さい↓

企業視点

売り手市場だから

少子化・人口減の影響もあり、2025年卒の新卒採用市場での有効求人倍率は1.75倍(※1)とかなりの売り手市場になっています。

特に大企業は、バブル世代の卒業を見越して新卒も中途も採用数が増加している企業も多く見られます。

何としても入社してくれる学生を確保したいという意欲がかなり高い状態にあります。

(※1)リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査(2025年卒)」(2024年04月25日発行)

早く動かないと優秀な学生を獲得できないから

企業としては入社してくれる人なら誰でもいいわけではなく、企業にマッチした優秀な学生に入ってもらいたいですよね。

他の企業が早く採用活動を始めていると、就職活動を早く終える学生も増えていきます。

また、「早く内定を取れる学生は優秀だろう」という感覚もあるため、他の企業の早期化に対して焦りを感じながら早期化していく流れがあります。

採用活動の早期化に伴って発生していること

採用活動の早期化は個人的にはデメリットが多いと考えています。

実際に採用活動の早期化によって発生していることをご紹介します。

学生視点

学業や学生生活への影響が出る

採用活動の早期化に伴って、大学に入ってから就職活動を始めるまでの期間が短くなっています。

本来だったら、学業やアルバイト、サークル活動や様々な体験に費やせる時間を就職活動に充てることになります。

学生の時期だからできることができなくなっている学生もいることでしょう。

人事関連おすすめ本

すごい採用ー考え方を変えれば採用はうまくいく

採用力が、企業の未来を変える。

優秀な人材をただ集めるのではなく、会社のDNAにフィットする「本当に欲しい人材」を見極め、引き寄せるための最強メソッドがここに!

「すごい!」と言われる採用を推進したい経営者・人事担当者におすすめです。

↓気になる方はぜひご覧下さい↓

企業視点

採用活動が長期化する

早期化に対応することで、採用活動の終了時期も早期化しているかというとそうではないと考えています。

先述の通り、有効求人倍率も高いので、埋まっていないポストの採用をし続ける企業もあるはずです。

そうなると採用活動が長期化していると考えます。

採用活動が長期化すると、その分セミナーが学生対応など対応も増えるため、人件費も含めコストが増加すると考えられます。

通年採用と称して、8月以降も採用活動するようになってるよね。

多くの採用担当が内定式や入社式にもかかわる中、採用部門の負担増加してるよね。

ミスマッチが増える可能性がある

様々な体験をできずに就職活動に臨む学生は、その学生の個性がより出にくいため、企業やポストとのマッチングを図る難易度は増していると考えられます。

さらに早く学生を確保したいという想いから、採用基準を下げてしまう企業もあるように見受けられます。

採用活動が早期化に対応するには

上記のようなデメリットを解消し、採用活動の早期化に対応するためにはどうするべきか。

一定流れに合わせて活動を早めることは問題ないと思いますが、早期化しなくても企業にマッチした学生を採用できている企業もあります。

早期化しなくても採用力がある企業が取り組んでいるのは、採用ブランディングです。

採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、企業が優秀な人材を引きつけるために、自社の魅力や特長を明確に伝え、求職者から「この会社で働きたい」と思ってもらうための戦略的な取り組みです。

採用ブランディングは多くの人に好まれることであると誤解されることがありますが、実際には下記のような状態を言います。

採用ブランディングができている状態

・企業として想起されること

・「こういう会社だ」という認知が企業が学生に持ってほしい認知と合っている、また実態にも合っている

・企業に愛着を持ち「自分に合う会社だ」と入社したいと思ってもらえている

・逆に、その企業にマッチしない学生には「自分に合わないだろう」と思ってもらえて、その企業にエントリーをしない状態になっている

つまりは、来てほしい人だけに来てもらえる状態を作ることであると言えます。

採用ブランディングを強化するには

では採用ブランディングを強化するにはどうすればいいのでしょうか。

大きく分けて2つあります。

・学生への働きかけ

学生に直接働きかける方法です。

こちらはイメージが付きやすく馴染みがあるかもしれません。

イベントや記事、広告などを通じた採用広報や、実際に企業に来てもらい体感してもらうなど様々な方法があります。

様々なメッセージを発信しても、学生も様々な企業を見るので覚えられないでしょう。

そのため、メッセージの選択と集中が重要であると考えています。

・社員への働きかけ

いくら学生にブランディングの働きかけをしても、実際に企業で働いている社員がそう思っていない、体現していないとギャップを感じ、学生のブランディングも弱体化していきます。

だからこそ、社員へのブランディング、つまりはインナーブランディングが重要になります。

私たちが普段ものを買うフローを考えてみてください。口コミサイト見ませんか?

企業の採用活動における口コミは、社員の声です。

社員や退職者の声を軽視している企業は現状多いと思います。

いかがだったでしょうか。

今回は、採用に携わったことがある私 かめれおーんが、採用活動に対する私見をご紹介しました。

企業によって状況異なることはご了承いただけますと幸いです。

人事関連おすすめ本

すごい採用ー考え方を変えれば採用はうまくいく

採用力が、企業の未来を変える。

優秀な人材をただ集めるのではなく、会社のDNAにフィットする「本当に欲しい人材」を見極め、引き寄せるための最強メソッドがここに!

「すごい!」と言われる採用を推進したい経営者・人事担当者におすすめです。

↓気になる方はぜひご覧下さい↓

コメント